“2024 年 12 月,安徽合肥科学岛,EAST‘人造太阳’实验控制室里,科研人员紧盯屏幕 ——1.2 亿摄氏度的等离子体在磁场中稳定燃烧 403 秒,打破全球纪录。这不是科幻电影里的场景火牛配资,而是人类离‘无限清洁能源’最近的一次:只要掌握可控核聚变,未来你家的电费可能比自来水还便宜,石油、天然气将彻底沦为‘历史名词’。”

提到可控核聚变,很多人会下意识到 “氢弹爆炸”“遥远的未来”,甚至觉得 “这辈子都看不到实用”。但真相是:可控核聚变不是 “造氢弹”,而是像 “搭积木” 一样,让氢原子核在人类控制下慢慢 “聚合成” 氦,持续释放能量 —— 就像在地球上造了个 “迷你太阳”。今天结合 60 年科研史与中国最新突破,用最通俗的语言拆解 “可控核聚变”:从原理到难点,从中国贡献到未来生活,带你看懂这场能改变人类命运的能源革命。

一、先破 3 个致命误区:对可控核聚变的认知全错了!

聊原理前,必须先澄清最容易混淆的误解,不然连 “可控” 和 “不可控” 都分不清楚:

误区 1:“可控核聚变就是造氢弹,会像原子弹一样爆炸”

这是最危险的误解!氢弹是 “不可控核聚变”—— 氢原子核在瞬间高压高温下剧烈聚变,能量一次性炸释放,相当于 “把一整箱汽油泼在火上”;而可控核聚变是 “可控的缓慢聚变”—— 让氢核像 “燃气灶烧火” 一样持续反应,能量平稳输出,绝不会爆炸。

打个比方:如果把核聚变的能量比作 “水流”,氢弹是 “洪水决堤”,可控核聚变就是 “自来水龙头”—— 前者会冲毁一切,后者能按需开关,持续提供生活用水。中国 EAST 实验中,1.2 亿度的等离子体再狂暴,也被磁场牢牢困住,不会对实验室造成任何破坏。

误区 2:“太阳的核聚变温度最高,人类永远达不到”

恰恰相反!太阳内部的核聚变温度只有 1500 万摄氏度,而人类现在能造出 1.2 亿摄氏度的高温 —— 是太阳核心的 8 倍。为什么太阳温度低还能聚变?因为太阳核心有 3000 亿个大气压,靠极端高压 “压着” 氢核聚变;而人类造不出这么大的压力,只能靠 “超高温” 弥补,让氢核在低压力下也能 “撞在一起” 聚变。

2023 年美国 NIF(国家点火装置)实验中,科学家用 192 束激光聚焦到靶丸上,瞬间产生 35 亿摄氏度高温 —— 相当于太阳核心的 23 倍,首次实现 “聚变能量大于输入能量”,证明人类的技术已超越太阳的自然条件。

误区 3:“可控核聚变太遥远,50 年后也用不上”

这种 “永远差 50 年” 的说法,正在被中国、美国、欧盟的突破打脸。国际热核聚变实验堆(ITER)已在法国建设,预计 2035 年实现 “持续核聚变发电”;中国规划的 “中国聚变工程实验堆(CFETR)”,计划 2040 年实现 100 万千瓦级商用发电 —— 也就是说,现在的 00 后,40 岁前就能用上 “核聚变电”。

更关键的是:2024 年中国 EAST 实现 1.2 亿度 403 秒运行,2023 年美国 NIF 实现 “能量增益”(聚变输出能量>激光输入能量),这两大突破标志着可控核聚变已从 “理论验证” 进入 “工程化攻坚” 阶段,就像 1950 年代的计算机,虽然还很庞大,但实用化的脚步已不可阻挡。

二、通俗解读:什么是可控核聚变?用 “搭积木” 讲清 3 大核心

把可控核聚变拆成 “原料、反应、约束” 三个部分,就像理解 “怎么用积木搭房子” 一样简单,没有任何专业术语:

1. 原料:海水里的 “能源金矿”,取之不尽用之不竭

可控核聚变的原料是 “氢的同位素”—— 氘(dāo)和氚(chuān),这两种物质在地球上多到用不完:

氘:直接从海水中提取,每升海水含 0.03 克氘,聚变后能释放相当于 300 升汽油的能量。全球海水里的氘,能满足人类 100 亿年的能源需求;

氚:自然界中很少火牛配资,但可以用锂(lǐ)和中子反应生成 —— 锂广泛存在于地壳和盐湖中,中国青海盐湖的锂储量够造几百年的氚。

简单说:只要有海水和石头(含锂),人类就永远不会缺能源。这和现在的石油、天然气形成鲜明对比 —— 按目前消耗速度,石油只剩 40 年储量,天然气也撑不过 60 年,而核聚变原料能让人类用到 “太阳熄灭的那天”。

2. 反应:氢核 “抱在一起” 变氦,放出 “超级能量”

核聚变的本质是 “轻原子核聚合成重原子核,释放能量”—— 就像两个小积木拼在一起,变成一个大积木,过程中会 “掉出” 能量碎片。

具体来说:氘核(1 个质子 + 1 个中子)和氚核(1 个质子 + 2 个中子)在高温高压下,会克服彼此的 “静电排斥力”(就像两个带正电的小球互相排斥),撞在一起变成氦核(2 个质子 + 2 个中子),同时甩出 1 个中子 —— 这个过程中损失的质量,会按爱因斯坦的 “E=mc²” 转化成巨大能量。

举个直观的例子:1 克氘氚混合物聚变释放的能量,相当于 8 吨汽油燃烧的热量,能让一辆家用轿车跑 30 万公里(绕地球 7 圈半)。而现在的核裂变(核电站用的技术),1 克铀 - 235 释放的能量只相当于 1.9 吨汽油,核聚变的能量密度是核裂变的 4 倍多。

3. 可控:用 “磁场笼子” 或 “激光拳头”,困住 1 亿度火球

这是可控核聚变最核心的难点:氢核聚变需要 1 亿度以上的高温,这个温度下,所有物质都会变成 “等离子体”(像火球一样的带电粒子团),任何固体容器都会被瞬间气化 —— 所以人类必须用 “无形的笼子” 困住它,目前主流有两种方法:

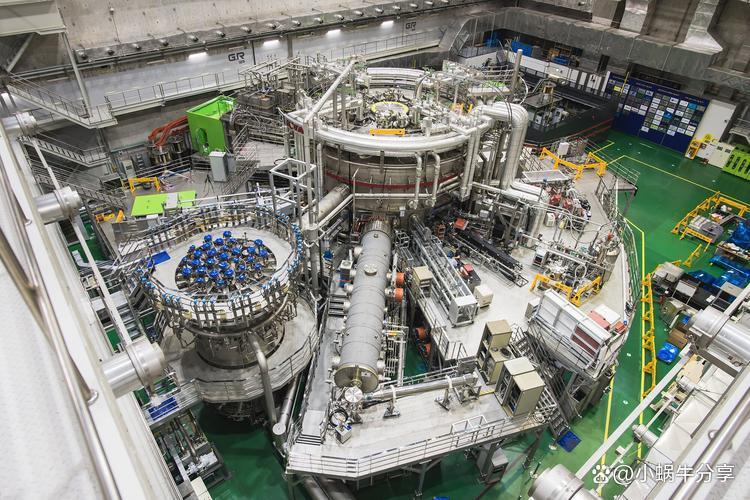

① 磁约束:用磁场当 “笼子”,中国 EAST 的强项

就像用磁铁吸引铁钉,磁场能对带电的等离子体产生 “洛伦兹力”,把它牢牢困在真空容器里,不让它接触容器壁。中国 EAST(全超导托卡马克装置)就是用这种技术:

装置像一个 “甜甜圈”( torus ),内部是真空;

外部缠绕着超导线圈,通电后产生强磁场,把等离子体 “捏” 在甜甜圈中心;

2024 年 EAST 实现 1.2 亿度持续 403 秒,就是靠优化磁场形状,让高温等离子体不 “逃跑”。

这种技术的优势是 “持续时间长”,适合未来建持续发电的核电站,中国、欧盟、俄罗斯都在主攻这个方向。

② 惯性约束:用激光当 “拳头”,美国 NIF 的突破

就像用很多锤子同时砸一个核桃,靠激光的冲击力瞬间压缩氘氚靶丸,产生高温高压引发聚变。美国 NIF 就是这种技术:

192 束激光聚焦到一个直径 1 毫米的氘氚靶丸上;

激光能量让靶丸表面瞬间气化,产生向内的冲击波,把靶丸压缩到原来的 1/30,温度升到 35 亿度;

2023 年 NIF 实现 “能量增益”:聚变输出 3.15 兆焦能量,超过激光输入的 2.05 兆焦火牛配资,证明惯性约束也能产生净能量。

这种技术的优势是 “瞬间功率大”,适合研究武器物理,但持续发电难度大,目前主要用于实验。

三、中国为什么能领先?从 “追赶” 到 “领跑” 的 3 个关键突破

提到可控核聚变,很多人以为是欧美垄断,但中国早已成为 “全球领跑者”,这背后是 30 年的持续攻坚:

1. EAST:全球首个全超导托卡马克,把 “磁笼子” 做到极致

1998 年 EAST 立项时,中国在托卡马克技术上还落后欧美 20 年 —— 当时欧美已能实现 1 亿度持续 10 秒,而中国最多只能到 5000 万度持续 1 秒。但科研团队用 “笨办法” 追赶:

攻克 “全超导线圈” 技术:用铌钛合金超导线,在 - 269℃下实现零电阻,产生的磁场强度是普通铜线的 10 倍,能更稳定地困住等离子体;

优化 “偏滤器” 设计:解决等离子体 “杂质逃逸” 问题,让 1.2 亿度的等离子体不会因杂质冷却;

2021 年首次实现 1.2 亿度持续 101 秒,2024 年又突破到 403 秒,持续时间全球第一,为未来建核电站积累了关键数据。

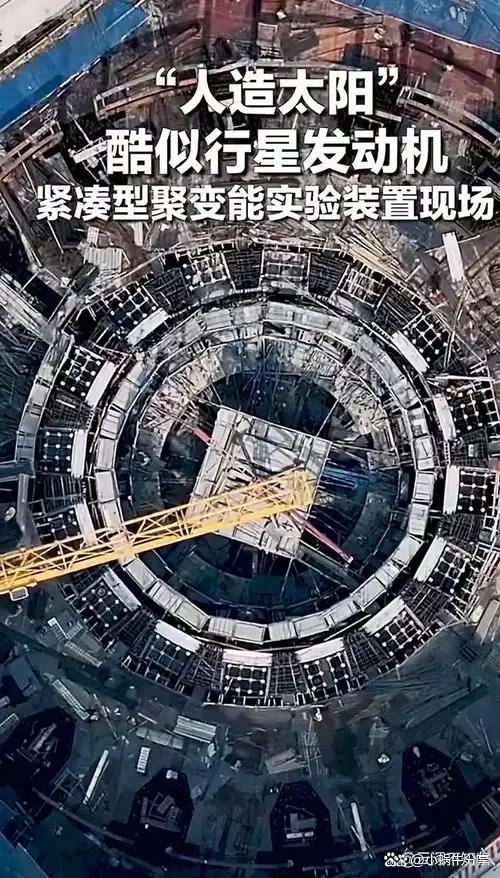

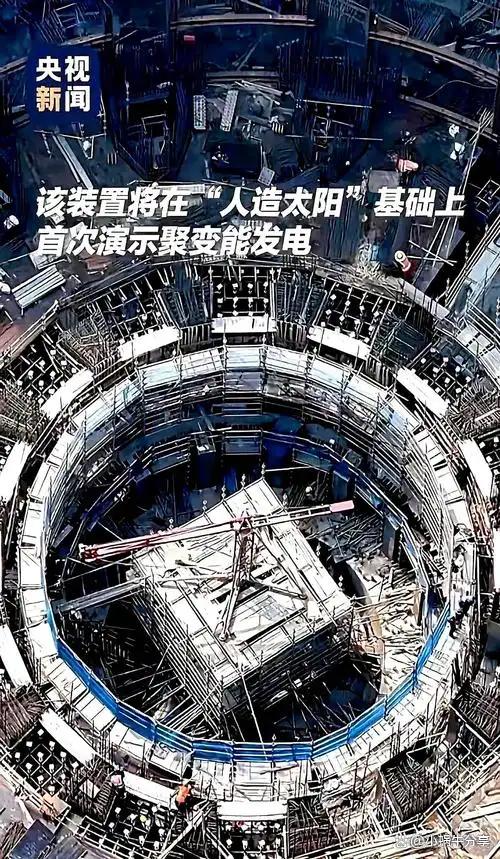

2. CFETR:中国版 “人造太阳” 电站,2040 年要发电

如果说 EAST 是 “实验装置”,CFETR(中国聚变工程实验堆)就是 “实用化前的最后一步”:

计划 2030 年建成,2040 年实现 100 万千瓦级发电(相当于一座大型火电站);

采用 “氚自持” 技术:聚变产生的中子能直接轰击锂靶,自己造氚,不用依赖外部供应,实现 “能源闭环”;

成本控制在 “每度电 0.1 元以内”—— 比现在的火电(0.3 元 / 度)、风电(0.2 元 / 度)都便宜,一旦实现,将彻底颠覆能源市场。

3. 国际合作:中国是 ITER 的核心贡献者,不是 “旁观者”

国际热核聚变实验堆(ITER)是全球最大的核聚变项目,中国是 7 个参与国之一,而且贡献不小:

承担了 10% 的部件制造,包括核心的 “超导磁体”“真空室”;

提供了 EAST 的技术经验,帮助 ITER 优化磁场设计;

中国科学家占 ITER 科研团队的 15%,在等离子体控制、材料科学等领域主导多个子项目。

可以说,中国早已从 “跟跑者” 变成 “规则制定者”,在可控核聚变领域拥有了话语权。

四、冷知识:6 个关于可控核聚变的 “反常识” 真相

1. 人造太阳的 “燃料” 比黄金还贵,但未来会比水便宜

现在实验室用的氚,每克成本高达 30 万美元(约 210 万人民币),比黄金贵 300 倍 —— 不是因为氚稀有,而是因为目前产量低。一旦 CFETR 实现 “氚自持”,每克氚成本会降到 1 美元以下,加上氘几乎免费,核聚变燃料的成本将忽略不计。

2. 核聚变没有核废料,是 “零污染能源”

核裂变(核电站)会产生半衰期几万年的放射性废料,而核聚变的产物是氦(惰性气体,无毒无害)和中子 —— 中子虽然有辐射,但会被反应堆的 “屏蔽层” 吸收,不会泄漏到外界,也不会产生长期核废料。可以说,核聚变是 “最干净的能源”。

3. 中国的 “人造太阳” 在安徽,不是北京或上海

很多人以为高科技项目都在一线城市,但 EAST 和未来的 CFETR 都建在安徽合肥科学岛 —— 这里有全国最集中的核聚变科研团队,还有中科院等离子体物理研究所,是中国的 “聚变能源摇篮”。

4. 太阳的核聚变效率其实很低,人类能做得更好

太阳内部的核聚变,每秒只把 400 万吨氢变成氦,效率不到 0.0001%—— 相当于 1 吨煤只烧了 1 克。而人类的可控核聚变装置,效率能达到 10% 以上,未来还能提升到 30%,比太阳高效得多。

5. 核聚变发电不会 “突然停电”,比风电更稳定

风电、光伏靠天吃饭,晚上或没风就没电,而核聚变只要有燃料就能持续发电,24 小时不间断,稳定性比火电还高,未来能成为电网的 “基荷电源”(核心供电电源)。

6. 普通人未来能参与核聚变,不只是科学家的事

等核聚变电站普及后,可能会出现 “家用聚变发电机”—— 像冰箱一样大,靠海水和少量锂就能供电,让偏远地区、海上平台都能用上便宜的电。到时候,能源将像空气一样普及,改变每个人的生活。

五、结语:可控核聚变,不是 “未来科技”,是 “马上到来的革命”

从 1950 年代美国首次尝试磁约束,到 2024 年中国困住 1.2 亿度火球 403 秒;从 “永远差 50 年” 的调侃,到 CFETR 计划 2040 年发电,可控核聚变的每一步突破,都在缩短人类与 “无限能源” 的距离。

它不只是解决石油枯竭的 “救命稻草”,更是能让人类摆脱能源束缚的 “钥匙”—— 有了便宜的电,海水淡化能让沙漠变绿洲,电动汽车能比燃油车还便宜,甚至太空探索也能靠核聚变推进器实现 “星际旅行”。

现在的我们,正站在能源革命的门槛上。或许再过 20 年,当你的孩子问 “石油是什么” 时,你可以指着窗外的核聚变电站说:“那是我们爷爷辈用的能源,现在我们用的,是来自星星的能量。”

你期待可控核聚变早日实用化吗?觉得它会先改变哪个行业?欢迎在评论区聊聊!

信悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。